没有硝烟的战场:从达格列净片看第十一批集采或出现“新的围标模式”

备受瞩目的第十一批集采申报信息公开大会官宣延期至10月27日,这种情况在之前的十批集采从未出现过。本轮集采的相关动向一直承载着政府、行业甚至患者的密切关注,结合之前多次广泛征求意见以及对全社会开展“政府开放日” 活动,这是相关部门对本次集采慎之又慎的一个缩影。

不破不立。当第十批集采爆出“三分钱一片的阿司匹林”以及上海政协委员联合提案反映“麻药不麻,泻药不泻”之后,国家开始认真审视集采政策,并在国务院2025年政府工作报告中十分罕见但又十分明确地提出“完善国家药品集中采购制度”。

第十一批集采正是在这个大背景下出台。2025年,“反内卷”是中国经济的年度关键词,国家医保局也在本轮集采前旗帜鲜明地提出“稳临床、保质量、防围标、反内卷”原则。目前,第十一批集采在报量规则、中标规则、封顶原则等方面做了不少改变,力图遏制“内卷”倾向。毫不夸张地说,第十一批集采有可能成为中国医药发展史上一个里程碑式的转折点。但从目前的情况来看,本轮集采规则中可能存在一个潜在的问题。解决不好,它有可能会给本轮以及未来的集采带来不可估量的风险。

这要从达格列净片的集采开始说起。

在第十一批集采中,曾因“医保专家灵魂砍价”而闻名全国的超级重磅炸弹达格列净片以其标志性的市场地位(目前以销售额超80亿元人民币雄踞中国医药市场小分子药物销售额第1位)再次成为万众瞩目的焦点。可以说,单品报量占了近20%总报量的达格列净片在本轮集采中的最终竞标结果将“直接定义”第十一批集采的成效。

达格列净片具有强效降糖、减重、治疗心衰、保护心肾等疗效优势,且安全性良好,获得国内外指南一致推荐。事实上,达格列净片原研药的中国核心专利-晶型系列专利并未到期(保护期要一直持续到2027年6月底)。此前,有多家药企对原研药的核心专利ZL200780024135.X及系列原研上市晶型相关专利发起了多轮次无效挑战,截至目前并未有成功案例,这也证明了该系列专利权相当稳固。

一般而言,这类还处于专利保护期内或可能存在专利纠纷的品种为避免专利侵权情形,通常不会被纳入集采,比如本轮集采排除在外的沙库巴曲缬沙坦钠片。既然达格列净还有如此稳固的专利壁垒,为什么可以开展集采呢?目前,达格列净片除原研以外已有28家中国药企取得了药品批件,为什么又只有13家企业可以参加集采呢?

获得批件的仿制药企业若想参与集采,除须满足集采要求的各项资质条件外,在专利方面必须满足以下条件之一:A、通过专利链接制度的“4.2类”声明(即仿制药品未落入原研专利权保护范围)规避了专利侵权风险;B、与原研达成专利和解,取得原研授权许可,以2类声明的形式实现产品上市。目前,以“4.2类”声明获批上市的仿制药企业已经超过6家,满足“1个原研厂家+6个合法销售的仿制药厂家”的集采要求,因此达格列净片进入本轮集采是可以理解的。

有意思的是,达格列净片最终确定的报名厂家中除了满足上述条件A的企业外,并没有以条件B实现产品上市的企业,但却有部分3类声明(即承诺专利到期前不上市)和4.1类声明(即认为原研专利应当无效)的厂家在最终的名单里。更有意思的是,目前原研正在以“制剂中有丙二醇检出”为由,密集起诉了以4.2类声明(即专利未侵权)实现产品上市的的仿制药企业。

商场如战场。这个没有硝烟的战场背后,发生了什么?

其实,中国药品专利链接制度并不包括晶型专利,所以达格列净最有保护力度的晶型专利没有被登记。这就导致了一种可能:厂家使用了原研晶型的原料药,但以4.2类声明来进行制剂上市。突破原研达格列净晶型专利的方式多为无定形,它和原研晶型相比不含有丙二醇。所以,原研推断侵权的逻辑在于:如果制剂中有丙二醇残留,那么其原料药就有可能是原研晶型。这就是它要起诉4.2类声明企业的原因所在。

即便有“李鬼”,4.2类声明毕竟是厂家“自己承诺不侵权”的。我国是WTO组织成员国,充分尊重知识产权,那3类声明(承诺专利到期前不上市)和4.1类声明(认为原研专利应当无效)的厂家为什么能参加集采报量,明知不可为而为之呢?这些厂家获批已经很久却并没有挂网,为什么会在集采前突然开始报量参与竞争?

只有一种可能:它们或许在集采前与原研达成了和解,得到了原研的“授权”。

和解是商业行为,你情我愿,无可厚非。但这样的话却给集采政策带来了一个新的问题:原研与和解企业参加集采的时候,算不算联合体?因为按照当前的集采政策,这是“不算的”。

不过,如果“不算”,那么通过“授权”筛选集采参与者排除未获许可企业,是不是扭曲了公平竞争?同时,通过 “反向支付” 向授权方转移利润,会不会变相干预报价策略?此外,为换取“授权”可能接受市场份额分割协议形成隐性共谋,属不属于《反垄断法》禁止的纵向垄断协议?!毕竟,“天下没有免费的午餐”,“和解”也是需要付出代价的。

这暴露了当前集采规则中一个可能的漏洞,即:利用“专利和解”来影响集采的局面,从而拥有更灵活的运作空间。通过选择性授权部分企业,其本质是形成了 “专利卡特尔联盟” (即:企业通过联合操控专利,排除竞争、维持垄断地位的合作组织),变相操控了市场准入。如果再大胆一点猜想:既然可以授权几家,那会不会完全开放授权通道再多授权几家?!如此,便很有可能在合理的规则框架下,将“反内卷”的精神化于无形,导致集采报价回归到无序竞争的旧轨道。

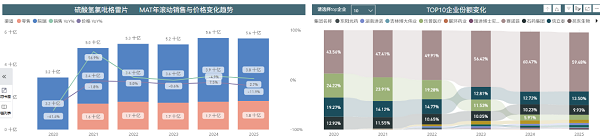

这样的猜想并非没有可能。从过去十批集采的实际结果来看,像氯吡格雷这样的大品种都是类似的结局:原研的市场份额反而增加了。其实也很好理解:面对每片一毛多钱甚至几分钱的国产仿制药和每片一两块钱的原研药时,有多少人会在乎那点差距呢?!

集采的目的是“医保控费”,提高药品的可及性。从实际效果来看,确实达到了这个目的。但是“过于注重降价”的同时,集采也带来了一个不容忽视的结果:“囚徒困境”加剧了中国医药工业“内卷”态势。仿制药越是激烈竞争,国产药企的收入和利润就下降得越厉害,但原研的市场占比反而越来越大。

刚刚公布的2025年上半年医药行业相关数据可见一斑。号称“永远朝阳行业”的医药产业,2025年上半年的成绩单惨不忍睹。规模以上医药工业增加值同比虽然增长2.0%,但这个增速低于全国工业整体增速4.4个百分点。其中,营业收入14435.6亿元,同比下降1.0%;实现利润2069亿元,同比下降2.6%。行业内34.3%的企业处于亏损状态,亏损企业数量同比增长了5.5%,亏损总额也同比增长了0.9%。A股上市公司表现更是差强人意,整体营收同比下降了5.5%,扣非净利润下降14.3%。

中国药品销售的“三终端”(医疗结构、零售药店和网上电商)里,“医疗机构”的销售占了2/3以上,所以医保局作为实质上唯一的买家其重要性不言而喻。当市场只有一个买家却有很多卖家的时候,“卷”是必然的。但是,“米贱伤农”。在这样的价格体系下,面对长周期大投入的医药产业,还有多少厂家愿意再搞研发?又有多少资本愿意进入这个领域?长此以往,中国医药产业的未来又在哪里?!“呼吁理性报价来防止内卷”的想法过于理想化,“买家制定更好的规则”才是解决问题“最好的办法”。

“罗马不是一日建成的”,任何一个好制度的形成都需要时间。毋庸置疑,让患者用上便宜且等效的好药,让行业拥有健康的竞争生态,是监管部门和企业共同的目标和心愿。正如开篇所说,可以看到主管部门也在积极优化集采规则,让提升药物可及性和保护创新发展两大目标能够有更好的平衡。但是,面对经济下行的压力,尽快完善并出台利好行业的相关政策,重启企业发展的信心,重塑民众对中国药品的信心,是一件迫在眉睫的事情。

其实,从积极和长远的角度来看,第十一批集采中达格列净片这个没有硝烟的战场反映了中国医药产业的进步和与国际的接轨:我们已经在“质量和价格竞争”的基础上,加入了“专利的竞争”,而这必将促进相关政策法规的完善,最终建立起创新药与仿制药和谐共存共同发展的良好生态。

达格列净片集采会是什么结果?第十一批集采的报价能否保持理性?“反内卷”会不会成为口号?......

这一切的答案,只待10月27日揭晓了。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。