写意重彩传承人武师宇:以跨界之笔,续传统新篇

武师宇 (原名:武尔夫) 祖籍山西,1987年生。先后就读于中央美术学院城市设计学院,中国人民大学艺术学院武剑飞写意重彩工作室。现为:中国高级数字艺术设计师,职业画家,武剑飞重彩艺术馆联盟秘书长、馆长,从事当代中国画、油画创作。

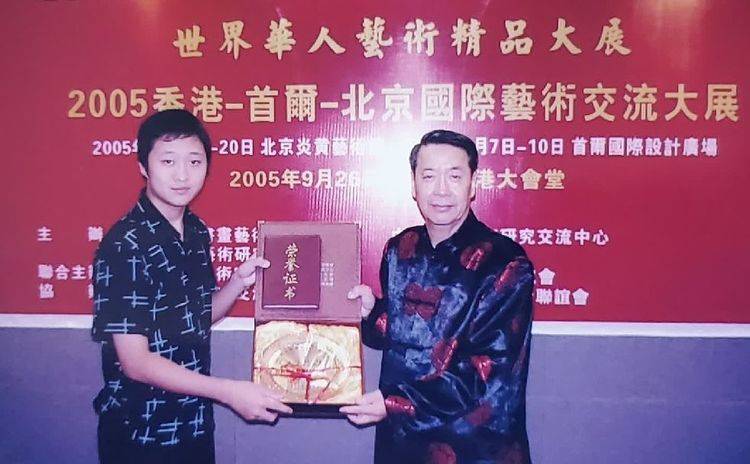

2003年《水彩画》荣获泰国亚洲书画艺术交流大展金奖;2005年广州世纪水墨·海峡两岸书画观摩展“世纪水墨奖”,2005年《水彩画》荣获世界华人艺术大展银奖并应邀到香港接受颁奖。

2005年至2006年担任《中国美术》《亚洲艺术》杂志设计总监。2005年至2008年先后担任《21世纪亚洲书画艺术博览》大画集,《亚洲书画界人物录》,《中国书画界100家》,《当代中国画坛100精英作品集》,《21世纪当代中国最具影响力百家》画库丛书总设计。

2005年武师宇在香港大会堂接受《世界华人艺术精品大展》组委会主席陈其旋教授颁发:大展银奖证书。

写意重彩传承人

武师宇:以跨界之笔,续传统新篇

在当代中国书画界,“传承”与“创新”始终是绕不开的命题。有人固守传统笔墨的程式,有人执着于西方艺术的先锋表达,而写意重彩传承人武师宇,却走出了一条“融古今、跨媒介”的独特路径。他以武氏家传的写意重彩艺术为根脉,深耕水墨画、油画、摄影等多元领域,在水墨与水彩的晕染间、装饰绘画与写意重彩的碰撞中,为这门源于古老传统的艺术形式注入了当代生命力,成为新时代写意重彩创作的代表性人物之一。

武师宇对艺术的感知,最早源于家族的浸润。“家传源于传承”,这简短的六个字,藏着他与写意重彩最深的羁绊。他的家族世代与书画结缘,父亲是深耕写意重彩艺术几十年的著名艺术家和写意重彩创始人,武师宇从小耳濡目染。父亲则在传统水墨画领域深耕多年,家就是艺术馆,书房、客厅,餐厅,画室甚至走廊的墙壁上,随处可见悬挂的字画——既有泛黄的古画摹本,也有父亲即兴创作的花卉、山水、人物。幼时的武师宇,最常做的事便是搬着小板凳坐在父亲身边,看毛笔在宣纸上游走:有时是浓墨重彩的牡丹,朱砂与石青在纸上沉淀出厚重的质感;有时是淡墨轻染的山水,寥寥数笔便勾勒出“远山含黛”的意境。父亲总对他说:“笔墨是骨,色彩是魂,写意重彩的妙处,在于既要守住‘写’的灵动,也要留住‘彩’的鲜活。”这些话语如同种子,在他心中扎下了对写意重彩的最初认知。

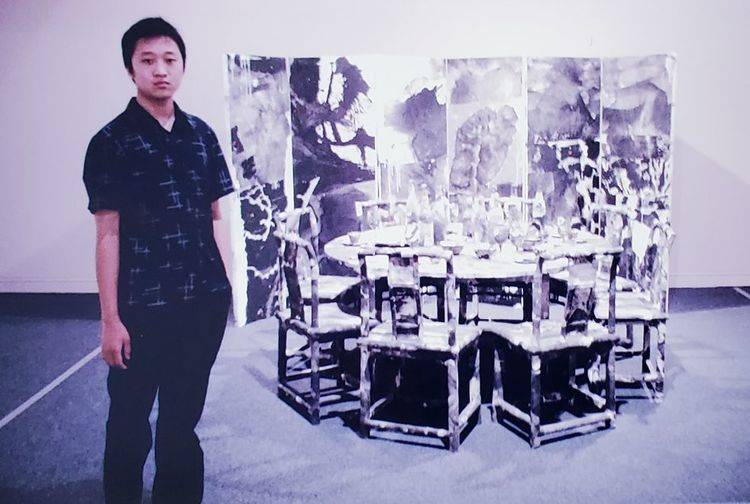

2005年武师宇在香港当代艺术展

少年时期,武师宇便展现出过人的艺术天赋。他模仿父亲的笔法绘制《百佛图》,用石黄、赭石等矿物颜料勾勒衣饰,以线条表现人物的神态。可这份“天赋”并未让他止步于模仿——随着年龄增长,他渐渐发现,传统绘画在当代语境下似乎面临着“表达局限”:传统技法多以矿物颜料为主,色彩虽厚重却略显沉闷;题材上多聚焦于山水、花鸟、民俗题材,与当下年轻人的生活场景有了距离;表现形式也多局限于宣纸、绢本材料,难以适应现代展览空间的视觉需求。“难道写意重彩只能停留在过去的样子吗?”这个疑问,成了他后来多年艺术探索的起点。

2025年武师宇参加林州《中德艺术家国际交流展》活动在太行山与德国艺术家合影留念。

武师宇油画作品

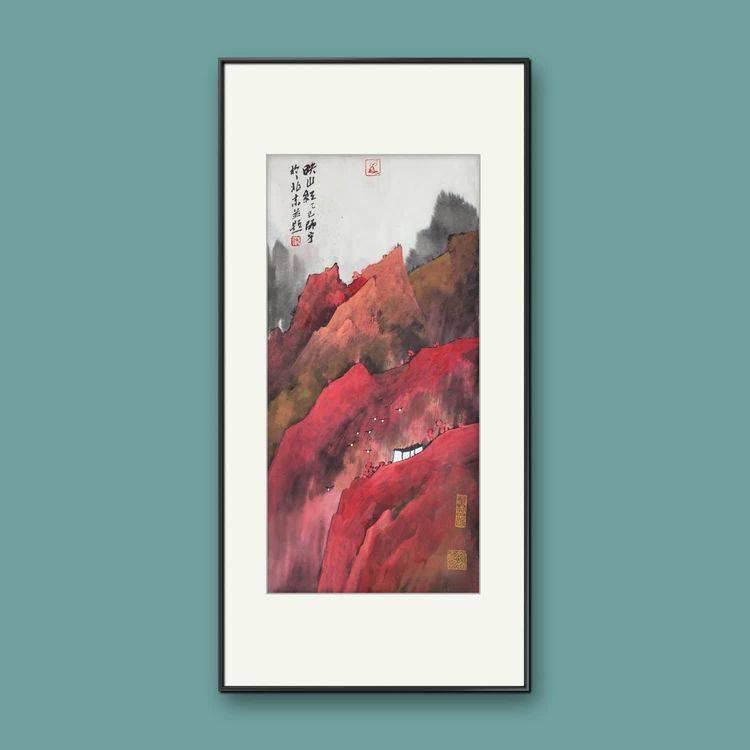

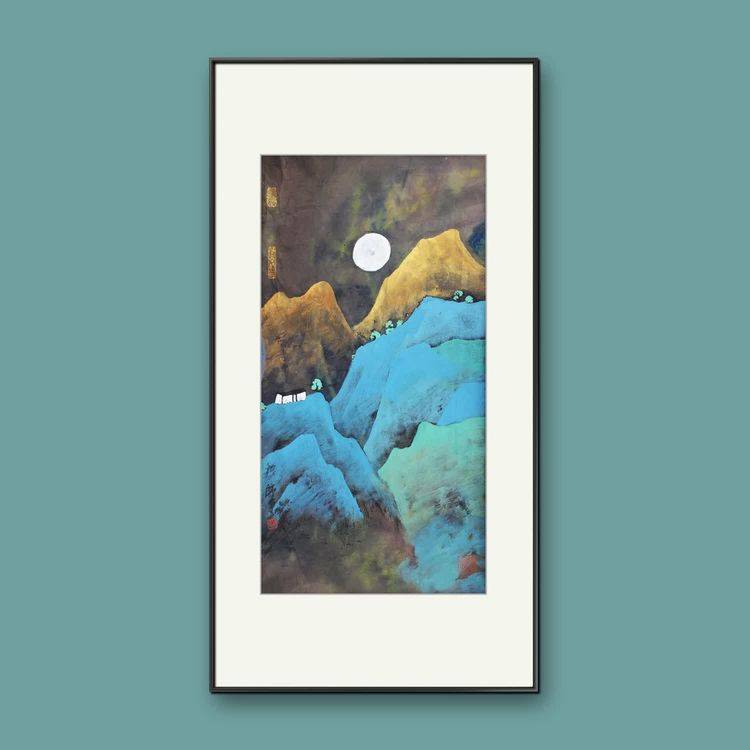

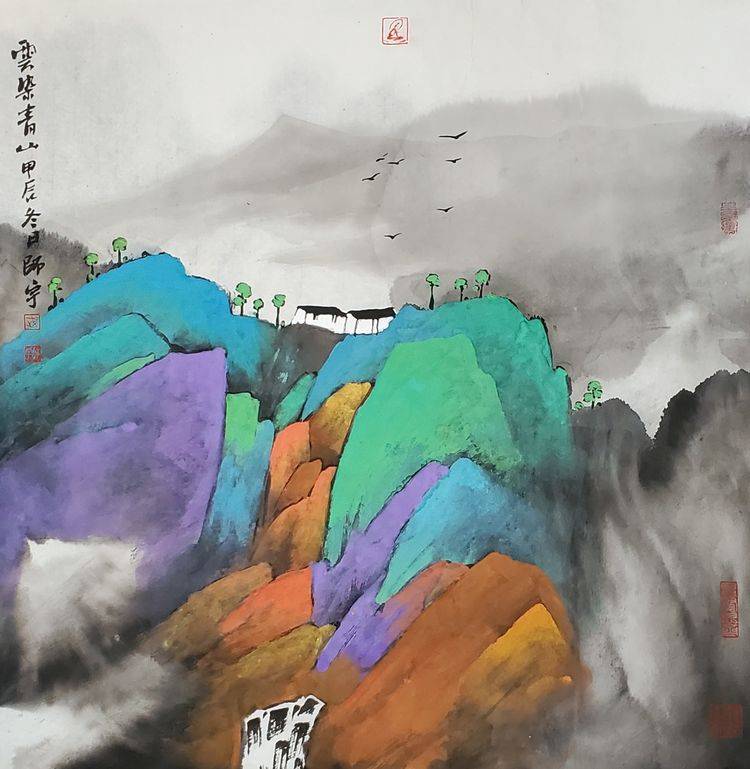

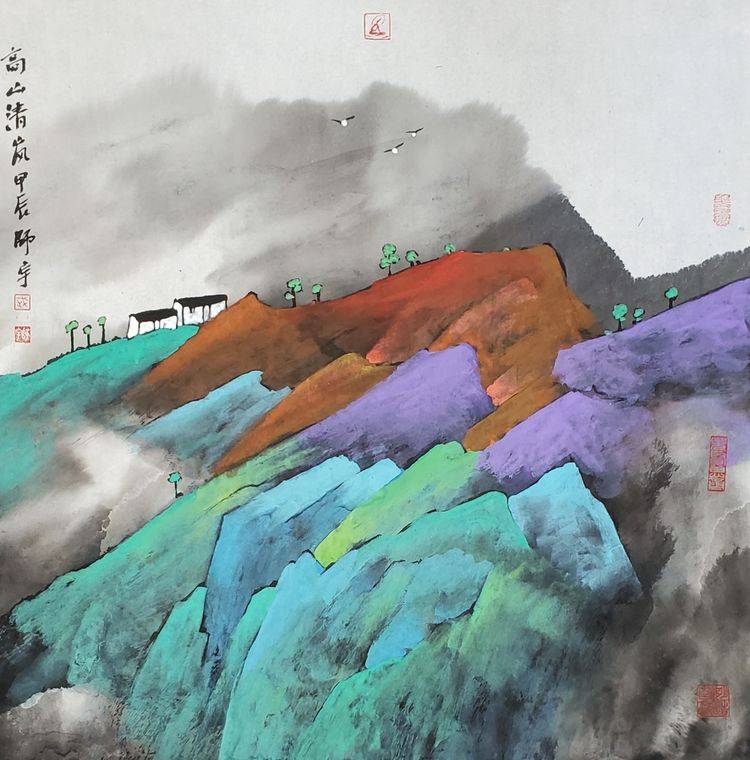

武师宇重彩山水作品

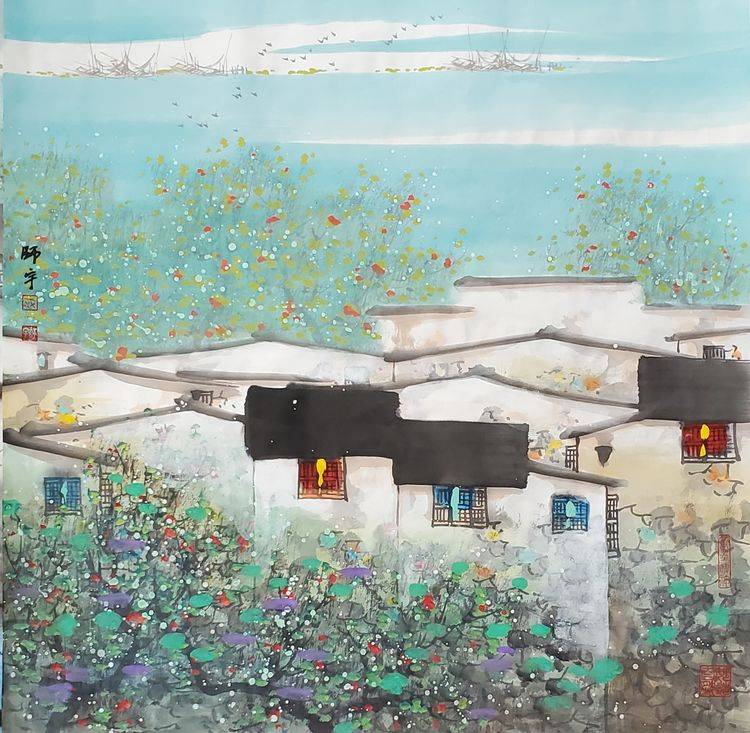

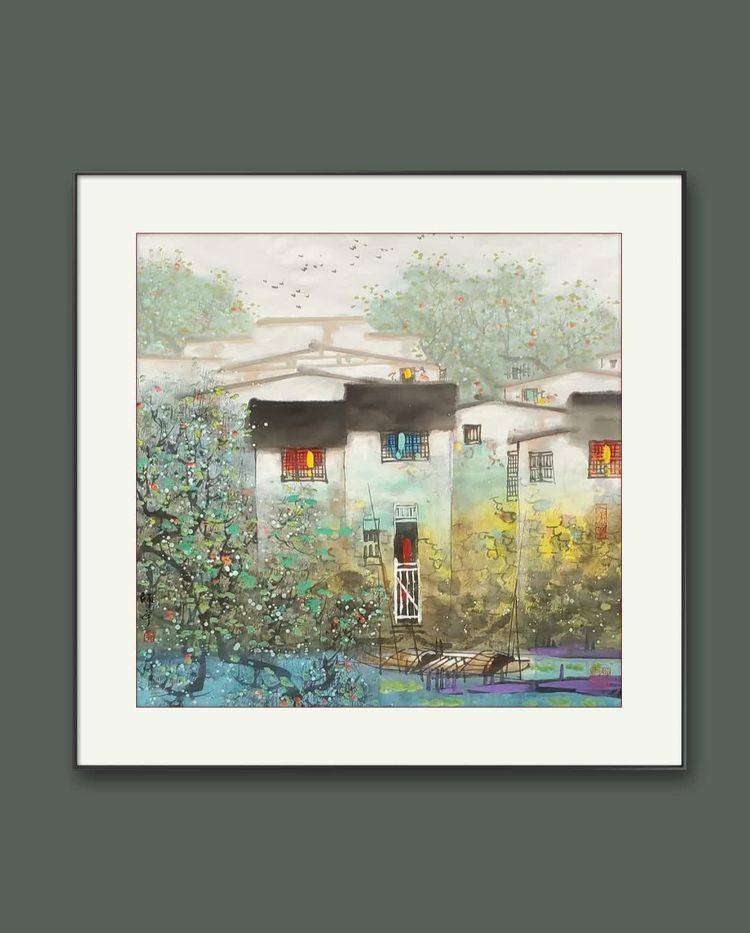

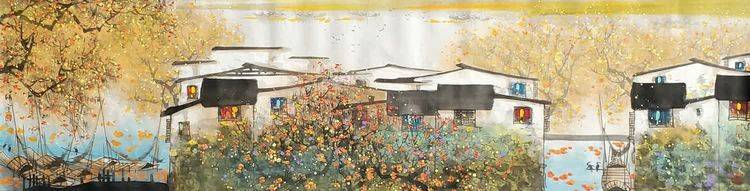

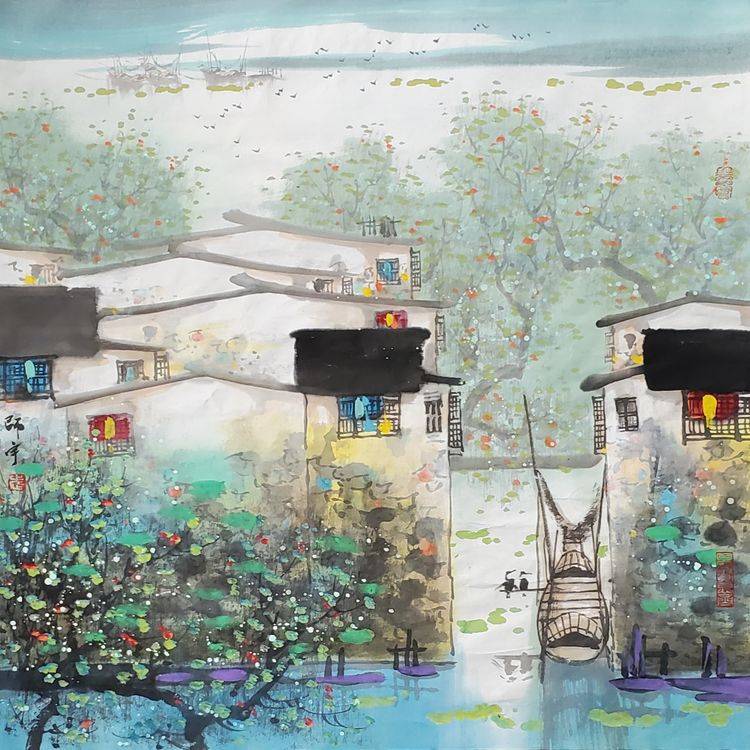

武师宇重彩水乡系列作品

为了寻找答案,武师宇踏上了“跨界求学”之路。他深知,“艺术源于生活而高于生活”,而拓宽艺术边界的前提,是先打破自己的认知边界。他求学于中央美术学院和中国人民大学艺术学院,进行全面的学习,且涉猎广泛。清晨五点便到画室练线描,从“十八描”的铁线描、兰叶描练起,手腕悬起,笔锋起落间,练就了扎实的笔墨控制力;午后则泡在图书馆,临摹范宽、郭熙的山水,研究徐渭、八大山人的写意精神,在“外师造化,中得心源”的古训中,深化对“写意”内核的理解。

但他并未将自己局限在传统书画的框架里。课余时间,他主动选修了油画课程,跟着老师学习色彩理论与笔触技巧。第一次接触油画颜料时,他被其丰富的色彩层次与可塑性震撼:“水墨画讲究‘墨分五色’,而油画的色彩能细到数十种灰度,这种细腻感,或许能为写意重彩的色彩表达提供新可能。”他开始尝试将油画的色彩调配方法融入重彩创作——传统重彩多直接使用矿物颜料原色,他却借鉴油画的“间色法”,用朱砂与藤黄调和出温暖的橘红,用石青与花青搭配出层次丰富的蓝,让画面色彩更具过渡感。有一次,他创作《秋林图》,先用浓墨勾勒树干的虬曲形态,用断断续续的笔法模拟出树皮粗糙的质感,最后用淡彩晕染出飘落的秋叶,画面既有水墨画的写意风骨,又有油画的视觉冲击力,让授课老师眼前一亮。

武师宇重彩山水作品

除了水墨画与油画,摄影,装帧设计也成了武师宇艺术创作的“灵感来源”。很多时间他背着相机走遍街头巷尾、山川田野。他拍摄过老城区斑驳的墙面,阳光透过枝叶在墙上投下的光影如同天然的水墨画;也拍摄过海边的日出,朝霞从橘红到绯红的渐变,让他对色彩的明暗变化有了新的感知。“摄影教会我的,是‘捕捉瞬间的真实’,而写意重彩追求的是‘表达心中的意境’,这两者看似不同,却能相互滋养。”他将摄影中的构图技巧运用到绘画中,比如在创作了《日出东方》《城市晨雾》时,借鉴摄影的“近实远虚”手法,用浓墨重彩描绘前景的街景,用淡彩晕染远处的高楼,让画面有了强烈的空间纵深感,打破了传统重彩平面化的视觉效果。

武师宇在创作中,更多精力投入到“技法融合”的实践中,而“水墨与水彩的整合”,是他迈出的关键一步。传统水墨画以水为媒介,讲究“水晕墨章”,但色彩表现力较弱;水彩画则以透明颜料为主,色彩通透却缺乏笔墨的厚重感。武师宇想,若能将两者的优势结合,是否能让写意重彩既有“墨韵”又有“彩透”?

武师宇油画作品

为了找到最佳的融合方式,他进行了无数次尝试。最初,他直接在水墨画上层层叠加了色彩,生宣纸和熟宣纸上反复的实践,慢慢的掌握“积彩法”技巧,用水墨铺就底色的框架,整体的平涂,然后把山石结构层层彩染,染出的渐变层次,增强了厚重感,把主观色彩深化,加强对比关系,这种“先墨后彩再重彩”的技法,让画面层次变得丰富立体,水墨的灵动勾勒出画面的骨架,重彩的厚重则成为画面的视觉焦点。他的代表作《烟雨江南》《太行胜境》等,便是这一技法的集中体现,整幅画既有水墨画的“写意”意境,又有重彩画的“通透”质感,仿佛将人带入了“小桥流水人家”的诗意场景中。

在水墨与重彩的融合之外,武师宇另一个突破,是“将装饰绘画与写意重彩相结合”。装饰绘画以简洁的线条、鲜明的色块、对称的构图为特点,注重形式美感;而写意重彩则更侧重情感表达与笔墨意趣,两者看似风格迥异,却被武师宇巧妙地融为一体。

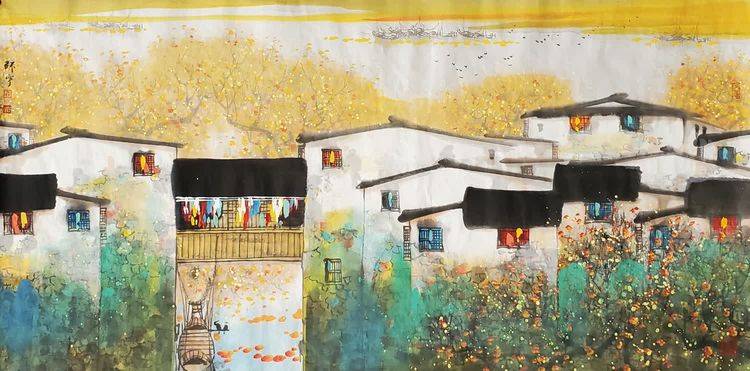

武师宇重彩水乡系列作品

武师宇重彩水乡系列作品

武师宇重彩水乡系列作品

武师宇重彩水乡系列作品

武师宇重彩水乡系列作品

武师宇重彩水乡系列作品

武师宇重彩山水作品

武师宇重彩山水作品

这一灵感源于他一次偶然的敦煌画展,他被敦煌壁画中的重彩艺术震撼——那些用矿物颜料绘制的飞天、菩萨,线条简洁流畅,色彩鲜明浓烈,既有装饰性的对称美,又有写意的灵动性。“敦煌壁画不就是古代的‘装饰性写意重彩’吗?”他豁然开朗。回到工作室后,他开始系统研究装饰绘画的技法,从埃及壁画的几何构图到克里姆特的金色色块,从民间剪纸的镂空造型到现代设计的简约线条,他将这些元素一点点融入自己的创作中。

他的《高山人家》系列作品,便是装饰绘画与写意重彩融合的典范。在这些作品中,画面主体采用对称式构图。在技法上,他先用浓墨勾勒,后色彩搭配,用石青、石绿、紫色、金色等对比的颜色又增添了画面的装饰性。更妙的是,他在画面中融入了写意的笔触——用淡墨横扫而出,天空中的流云用淡彩晕染而成,让对称的装饰性构图多了几分灵动与气韵,实现了“形”的装饰性与“神”的写意性的完美统一。

如今的武师宇,早已不是那个坐在父亲身边学画的孩童,而是成了写意重彩领域的中坚力量。他的作品多次参加国际性书画展览,中国画《烟雨江南》、《高山人家》、水彩画《水乡之恋》等代表作,分别荣获《泰国·亚洲艺术大展》金奖;《香港·世界华人书画大展》银奖,并到香港接受颁奖。作品被多家机构收藏,作品多次进入国内外艺术品拍卖市场深获好评。还曾作为中国当代重彩艺术的代表作品,赴日本、韩国、法国等国家地区展出,让海外观众感受到中国传统艺术的当代魅力。但他始终记得自己的“传承人”身份,写意重彩它可以画我们身边的风景,画我们的生活,它是有温度、有生命力的。”

谈及未来的创作方向,武师宇说:他计划尝试将数字艺术与写意重彩结合——用数字绘画软件进行前期构图与色彩调试,再用传统笔墨在宣纸上进行创作,探索传统艺术与科技融合的新可能。“传承不是守旧,创新也不是忘本。”武师宇的艺术之路,恰是对这句话的最好诠释:他以家传艺术为根,吸收多元艺术养分,在跨界融合中找到属于自己的表达,既守住了写意重彩的文化内核,又能焕发出新的光彩。而这份“守正创新”的坚持,或许正是他作为传承人,留给写意重彩艺术最珍贵的财富。

文/蒙德 2025年8月23日

武师宇重彩山水作品

武师宇重彩山水作品

武师宇重彩山水作品

武师宇重彩水乡系列作品

武师宇重彩水乡系列作品

武师宇重彩水乡系列作品

武师宇重彩山水作品

武师宇重彩山水作品

武师宇重彩山水作品

武师宇重彩山水作品

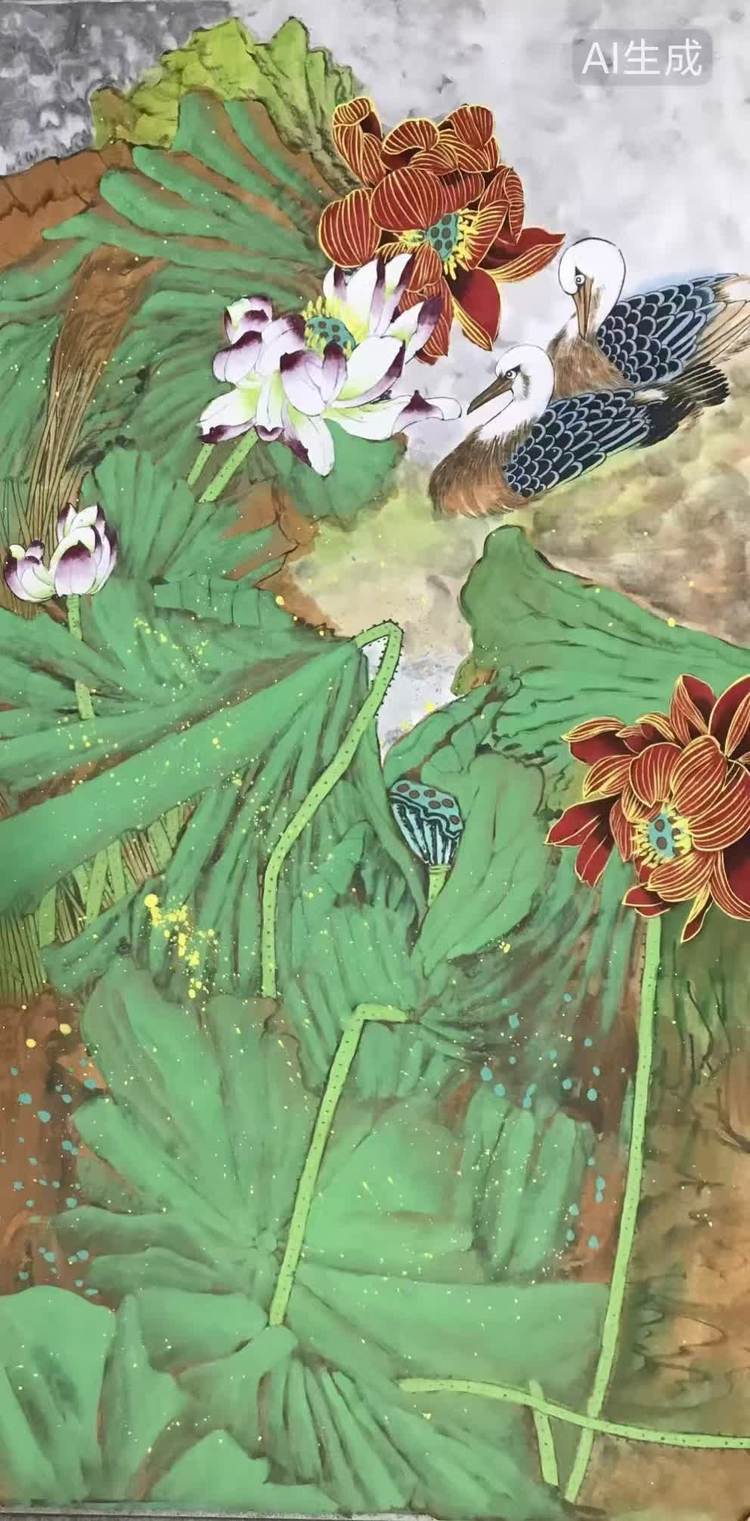

武师宇重彩花鸟画

武师宇重彩花鸟画

武师宇重彩花鸟画

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。